SPOILERS! SPOILERS! PLEIN DE SPOILERS PARTOUT!!!! Voir jusqu’au chapitre 28 avant de lire!

Les élucubrations de la sériephile…

Vendredi dernier, alors que je venais de voir le début de la saison 3, une vidéo youtube est arrivée jusqu’à moi par le biais de la Twitter timeline d’un scénariste de mes amis (vous devriez le suivre il vaut son pesant de cacahuètes @Amanoklem). Cette vidéo, que vous trouverez ci-dessous, avance que le concept de The Good Place est une métaphore du processus de création d’une série. La théorie date de septembre 2017 et ne prend en compte que la première saison et les deux premiers épisodes de la saison 2. La vidéo vous donnera une série d’exemples mais l’idée principale est que Michael fait subir à nos héros le type de tortures qu’un auteur de sitcom inflige aux personnages principaux de sa série. Une analogie qui est particulièrement criante durant le début de la saison 2 puisque l’on assiste pour la première fois, en direct, aux manigances auxquelles Michael s’adonne pour malmener Eleanor, Chidi, Tahani et Jason.

De prime abord, la saison 2 et l’évolution qu’y traverse Michael, passant de marionnettiste maléfique à ange gardien, pourrait sembler rendre la théorie obsolète. Je crois, pourtant, qu’elle lui donne une nouvelle profondeur. Dès le début de la saison 2, la série montre qu’elle n’a pas l’intention de ressasser la première saison. Les échecs répétés des reboots en cascade de l’épisode 2.03 sont là pour évacuer cette option et forcer l’histoire et ses personnages à évoluer. C’est aussi l’expression de l’irréductibilité de leur humanité. Si on considère que Michael est le showrunner, alors son incapacité à les empêcher de grandir, de s’aimer mais surtout d’être lucide sur le monde qui les entoure, illustre l’échec d’une approche de l’écriture de scénario qui se reposerait sur des acrobaties narratives et autres accumulations de péripéties plutôt que de s’intéresser à la psychologie, et par extension la profondeur et l’humanité des personnages. Le propos artistique serait qu’une histoire, et encore plus l’histoire d’une série, se condamne elle-même en instrumentalisant ses protagonistes au lieu de les laisser exister.

C’est un peu un pied de nez à une culture dramaturgique où à force de marteler l’importance du conflit, du manque, du dilemme et de la faille en terme de caractérisation, on oublie de donner des qualités aspirationnelles à nos héros. Cela va de pair avec la tendance encore bien trop courante à mon goût à encenser les anti-héros et privilégier le drame, et les artifices scénaristiques qui poussent à la déconnexion entre les personnages. Comme si la noirceur était un gage de qualité. Comme si les gens heureux ne faisaient de bonnes histoires. Bien entendu ce n’est pas l’école de Mike Schur qui, lui, est plutôt le président semi-officiel de la frange de télévision qui essaye de rendre les gens heureux. Il assume depuis Parks & Recreation de ne s’intéresser qu’aux gens gentils, pas parfaits, mais gentils et bien intentionnés.

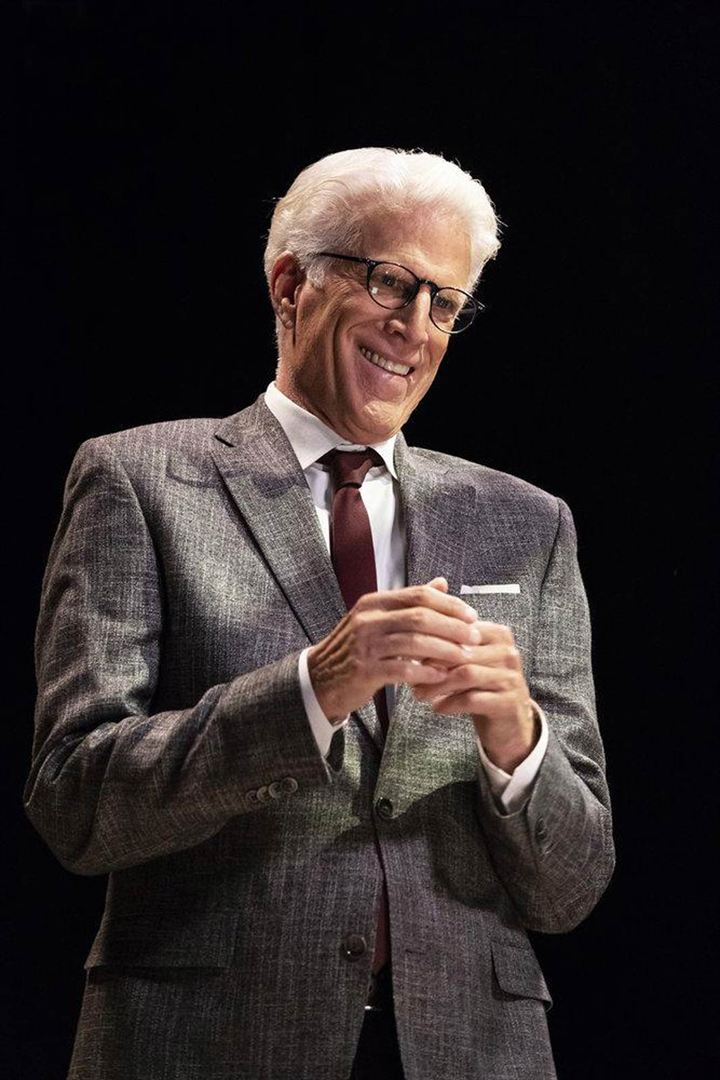

Alors peut-être que Mike met en scène, à travers Michael, la prise de conscience qui nourrit sa vocation. Après tout il a donné à ce personnage son propre nom … *Emoji du cerveau qui explose*. J’ajouterais qu’il a donné le rôle à Ted Danson, l’acteur principal de Cheers, la série qu’il adore depuis l’enfance. (Vous connaissez pas Cheers? Il faut tout de suite remédier à ça! C’est probablement une des sitcoms les plus drôles de l’histoire de la télévision américaine. Si vous voulez en savoir plus Monsieur Séries lui a consacré un épisode de Sériegolo). Pardon je m’égare…

Donc si l’on considère que la saison 2 raconte l’histoire d’un scénariste qui apprend à arrêter de manipuler ses personnages pour non seulement les aimer, mais surtout prendre en compte la dimension éthique de leurs trajectoires, jusqu’à se sacrifier pour eux, de quoi va parler la saison 3? C’est un peu ce que j’ai envie d’explorer avec vous au fil des semaines. Avec des petits papiers de digestion, de reflexion, de musings comme on dit si joliment en anglais (j’espère que ce mot tire son étymologie du mot muse…) à la suite de chaque épisode. Je commence les choses un peu tard… le chapitre 29 est déjà en ligne sur Netflix… mais je ne l’ai pas encore vu, alors comme avec mon papier de la semaine dernière, j’ai encore le droit de publier du haut de mon innocence.

Le Thème de la semaine

Parlons donc de ces chapitres 27 et 28 qui ouvrent la saison 3. Voir et revoir les épisodes des deux premières saisons (mon mois d’août a été un peu Good-Place-centric) j’en suis arrivée à réaliser que chaque épisode (comme dans toute bonne série) explorait un thème. Un thème qui n’était qu’une variation du thème principal : Être bon… Pour quoi? Pour qui? Comment? A quel prix? Parce qu’il ouvre toute la saison et marque le point d’origine des arcs de tous les personnages, l’épisode 1 d’une saison (et dans ce cas 2, car ils fonctionnent réellement comme une seule unité narrative) doit introduire un thème qui va être à la source du questionnement plus large de la saison. Je crois qu’il est révélateur que la saison commence avec Michael sur un pont qui le mène à la porte qui mène à la terre. Un lieu dont il ignorait l’existence, et dont les promesses le rendent aussi excité qu’une petite fille face à son premier cours de poney. Michael est à présent porté par une raison d’être bien plus forte que tout ce qu’il a vécu jusque là dans son existence de démon. Dans le premier épisode de la saison 2, il se plaignait du caractère répétitif des formes de tortures utilisées dans the bad place. Son expérience avec les humains ne lui a pas apporté la satisfaction qu’il espérait, mais son amour pour eux si. Sa mission a aussi l’avantage d’être bien plus grande que le simple sauvetage céleste de ses amis. A la fin de la saison 2, il hypothétise que tout le système de jugement sur lequel repose la sélection des humains « bons » et « mauvais » est faussée. (Une pensée que je crois particulièrement profonde de nos jours et sur laquelle je reviendrais un de ces jours).

La question philosophique avec un grand Q

Et comme le plus ordinaire des humains, Michael est aveuglé par sa juste cause et se permet toutes les transgressions pour arriver à ses fins. Dans les bureaux de the bad place alors que son premier projet solo lui est assigné, il cherchait un but digne de son grand pouvoir et a cru que la fake good place serait la solution. Il a ensuite découvert qu’il avait une responsabilité vis à vis de l’univers : utiliser ses pouvoirs dans un but plus grand que lui-même. Mais la leçon qu’il n’a pas encore apprise c’est la responsabilité qu’il doit avoir vis à vis de ses propres actes. Il comprend la nécessité d’une intention positive, mais n’a pas encore compris que, quelle que soit la nature de l’intention, l’acte a aussi des conséquences avec lesquelles il faut vivre. Son désir de protection envers ses chers humains devient aussi un désir de contrôle. Un travers bien humain avec lequel chacun d’entre nous peut s’identifier. Surtout si on a tendance à être du genre à donner des conseils aux autres, à avoir une opinion sur tous les affres de l’humanité et qu’on aime donner des prescriptions pour tous les maux de coeur et de tête. Ces gens-là (j’en parle comme si je ne me sentais pas concernée, mais je ne pense pas faire illusion une seule seconde) sont certes guidés par leur sagesse, leur compassion et leur générosité mais aussi par le confort de cette position. Se placer comme celui qui sait mieux, c’est risquer d’être la personne qu’on appelle à 2h du mat en pleine crise d’angoisse, mais c’est aussi une parade de taille contre sa propre angoisse existentielle.

Permettez-moi d’abandoner tout apparat rhétorique et de passer en mode confession. Si je suis du genre à donner des conseils à tous ceux qui croisent ma route, c’est parce que j’ai passé des heures, des semaines, des décennies peut-être même à me torturer les méninges sur le sens de la vie et des relations humaines, et j’ose penser que je ne régurgite pas simplement nos normes sociales à la sauce Yaële. Mais j’ai conscience aussi que d’avoir une influence sur la vie des autres, même si c’est juste parce qu’ils m’autorisent à re-contextualiser leurs questionnements avec mes nombreuses théories et grandes phrases au hasard d’une conversation, est un rush dangereux. On court le risque de penser qu’on sait réellement ce qui est bon pour les autres, alors que nous sommes juste heureux de pouvoir si simplement offrir une solution à des maux que nous sommes bien incapables de solutionner dans notre propre vie. L’erreur que commet Michael selon moi ici, je la connais bien. Je ne crois pas avoir jamais ruiné la vie de quelqu’un en pensant savoir ce qu’il fallait qu’il fasse mieux qu’elle/lui, mais je sais avoir raté plus d’une occasion d’aider quelqu’un en sautant directement à la phase de prescription avant de passer par l’étape écoute. Le souci c’est qu’écouter, ce n’est pas juste se taire un instant, c’est donner le moyen à l’autre de parler, l’aider à trouver sa voix. Et on arrive à la question morale de cet épisode : Michael a-t-il vraiment pris le temps de comprendre ses amis avant de décider de comment les aider. Il sait (et nous sommes d’accord) qu’il est essentiel pour Eleanor de retrouver Chidi, et qu’ils soient rejoints par Tahani et Jason pour devenir la meilleure version d’eux-mêmes. Mais il ne prend pas le temps de considérer comment, pourquoi et s’ils sont prêts. Une arrogance de démon millénaire qui aura peut-être des répercussions par la suite.

Car s’il a l’impression de les connaître par coeur il semble constamment oublier qu’ils ne sont pas les mêmes. Michael leur a une fois de plus enlevé leur mémoire. Et la mémoire est un facteur de poids dans la construction de nos vies humaines. Peut-on vraiment espérer qu’Eleanor soit aussi motivée par le désir de devenir meilleure que dans les saisons précédentes où les enjeux étaient autrement plus dramatiques. Tahani est loin d’avoir reconnu la responsabilité du manque de reconnaissance de ses parents dans sa quête narcissique. Chidi n’a pas eu le bénéfice de savoir qu’aimer Eleanor est la seule force plus puissante que son besoin de tergiverser ad nauseam. Ironiquement, le seul qui ait réellement commencer un parcours d’introspection réel est le plus décérébré de la bande… Jason.

La métaphore du showrunner

Jason est aussi la leçon éthique de l’épisode. Contrairement aux autres il ne se laisse pas tout de suite manipuler par Michael. Pour lui faire accepter l’Australie, Michael doit arrêter de jouer un rôle et avoir une réelle conversation avec Jason. C’est la marque d’un bon showrunner de s’interroger régulièrement sur ce que ses personnages sont réellement en train de vivre. Bien qu’essentiel, l’exercice est dangereux, car il remet souvent en cause les constructions narratives qu’on avait bien proprement imaginé pour eux. Un bon nombre de scénaristes courent cette terre, ignorant les sentiments, les désirs, et finalement l’intégrité des personnages nés de leur esprit. On revient au sous-texte de la première saison qui est finalement une allégorie sur la vanité ET le caractère vain du travail de scénariste s’il se borne à instrumentaliser ses personnages plutôt que de les élever.

Tout cet épisode est un hommage à la manipulation des évènements parfois tortueuse que les auteurs pratiquent pour arriver à leurs fins scénaristiques. C’est un mal particulièrement répandu dans le monde des séries. On remarquera aussi que Michael passe son temps à créer des personnages secondaires improbables pour pousser ses humains à prendre la décision nécessaire à l’avancée de l’histoire. Une forme de deus ex-machina : terrible infraction de scénariste. Mais il y a aussi quelque chose de touchant dans sa frustration constante avec l’imprévisibilité des relations humaines. Comme l’arrivée de Simone et l’émergence de sa relation avec Chidi, un élément imprévu qu’il ne peut empêcher d’exister. Un fléau dont se plaignent justement les auteurs qui écoutent leurs personnages. Certains se font une raison, comme Henri Troyat qui affirmait qu’il n’inventait pas vraiment ses histoires, il créait simplement ses personnages et que c’était eux ensuite qui décidaient de leurs destins.

La leçon

En jouant l’interventionniste, Michael n’est censé pénétrer sur terre qu’une seule fois, mais il transgresse continuellement cette règle malgré les objections de sa fidèle partenaire Janet. Pour ce péché d’arrogance, il est puni par l’arrivée de Trevor au sein de sa jolie petite famille. C’est la première fois qu’une de ses « bonnes » actions a des conséquences négatives… C’est le début de la prochaine étape de son évolution, et cela risque de faire bobo au coeur. Cette leçon est renforcée par ce que sa conversation avec Jason a montré de sa naïveté vis-à-vis de ces humains. Ils sont capables de sagesse mais jamais quand et où on les attend. Plus spécifiquement cette conversation a montré à Michael à quel point il était dans le même bateau que Jason et par extension que les autres. Il essaye lui aussi de prouver qu’il est bon, que son identité de démon ne le condamne pas à devoir appartenir à the bad place.

Il existe une autre leçon dans cet épisode, mais elle n’est pas destiné à qui que ce soit à l’intérieur de l’écran, elle est pour nous de l’autre côté. Je l’appellerais la leçon du critique séries, mais elle s’applique à tous les amateurs, bloggers, oenologues de la sérialité. Ce double épisode finit de consommer l’idée que la série est attachée à son concept de base. L’histoire de The Good Place n’est pas celle d’une bande d’humains au paradis ou tout simplement dans l’au-delà, mais bien la quête éthique d’une bande d’êtres imparfaits où qu’ils soient. Une bonne série ne peut être réduite à un « high-concept », car n’en déplaise aux critiques du dimanche, la qualité n’est pas une question d’idées mais de traitement.

Notes

(Pour faire passer la pilule de mes longues élucubrations j’ai décidé de vous faire aussi une section fun recap. Sauf que cette semaine je suis grave à la bourre… donc on va inaugurer la section mais faire la version très très courte des choses.)

Jokes Jokes & Jokes

(Car il est bon de se souvenir d’une bonne blague)

Par manque de temps je me contenterais de citer ma ligne de dialogue préférée:

« And what’s the significance of the keychain?

– Nothing. I just like frogs. I’m a frog guy. »

En ajoutant que parce que Mike Schur est un maître du genre, cette blague n’est pas gratuite elle permet à Michael de faire plaisir au « portier » de la terre en lui apportant un thermos avec une grenouille dessus. Un acte altruiste, car à ce stade il n’a plus besoin de lui: confirmation de l’évolution de notre architecte préféré. … Ne jamais sous-estimer la fonction des blagues dans cette série.

Le coin des Nerds

(Les questions que se posent les nerds, les choses de la série spécifiquement adressés aux nerds)

Je me pose beaucoup de question sur le passage du temps dans cette série et les règles qui régissent cette partie de l’univers. Il est possible que les auteurs ignorent cette notion… Mais l’évocation par Michael d’une « nouvelle timeline » semble prouver le contraire… Ils sont trop nerdy pour ne pas parler de ces choses-là dans la Writer’s Room.

Si vous doutez de leur sens du détail, laissez-moi pointer du doigt le moment où l’épisode prend le temps d’expliquer l’anglais de Chidi. Car pour ceux qui suivent depuis le début, dans le pilote Chidi avait dit à Eleanor qu’il lui parlait en réalité en français et que c’est the good place qui traduisait… Et je vous avoue que ça m’a perturbée tout l’été… Si vous saviez comme c’est rare que les séries s’inquiètent de la sensibilité de nous autres nerds linguistiques… Même mon très cher Joss Whedon m’a souvent déçue en la matière…

La révolution

(Tous ces moments où la série participe à la déconstruction des clichés toxiques de la fiction.)

La relation de Eleanor et de Simone est une énorme baffe dans la face de la sempiternelle manie de représenter les femmes en éternelle compétition pour l’attention d’un homme. Le lien immédiat entre Eleanor et Tahani est aussi tellement plaisant. Et dans la vraie vie, les femmes ont tendance à d’abord se rapprocher instinctivement, c’est avec le temps et à cause des constructions sociales toxiques que les inimitiés se créent (il y a bien entendu des exceptions, mais moins IRL que dans la fiction).

Vous êtes encore là? Félicitations! Vous avez à présent le droit de regarder l’épisode suivant 🙂

À la semaine prochaine!